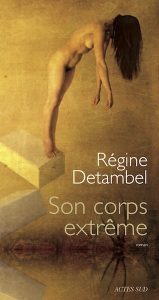

Son corps extrême Actes Sud

Dit par l’auteur

Le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres 2011 Magdeleine Cluzel a été attribué à Régine Detambel pour l’ensemble de son oeuvre, à l’occasion de la parution de Son corps extrême, aux éditions Actes Sud.

L’essentiel vu par l’auteur

Je trouve presque chaque jour dans mes lectures quelque chose qui «m’explique» ce que j’ai écrit dans Son corps extrême. De Marie Balmary, psychanalyste, je retiens ces mots à propos du voyage initiatique : « Il n’y a pas de ‘guérison totale’ à la fin du voyage, car cela supposerait une toute-puissance dont le voyage, précisément, est l’abandon. La maladie initiatique n’est pas de celles dont on ‘guérit complètement’, le retour à une santé antérieure n’ayant ici aucun sens. Jacob garde à la hanche la marque de son combat. Un combat initiatique qui ne laisserait aucune cicatrice est un simulacre de combat, donnant accès à un simulacre de présence. »

J’ai longtemps fréquenté les hôpitaux comme profession paramédicale. J’y suis souvent retournée par l’écriture. Un hôpital est une grosse machine cliquetant comme un Tinguely, une entreprise pleine de mouvements et de bruits, de circuits électriques, de pompes, de lumières, de matériaux radioactifs, avec du plâtre, et des clous, des vis… L’hôpital est aussi vivant et bruyant qu’un chantier d’autoroute.

Aux yeux d’Alice — que j’ai choisi de nommer ainsi pour Lewis Carroll et les folles modifications du corps de son héroïne au cours de ses aventures —, l’hôpital est surtout un chantier organique. Le corps comme acteur et comme oeuvre ne devrait pas être exclusivement réservé aux plasticiens et aux performeurs. La patiente, se remodelant, s’exhibe en pleine performance, dans un authentique art du corps.

Il m’a également semblé essentiel de montrer quelle peut être la résonance politique des soins hospitaliers, depuis le service de réanimation, sans doute le plus haut lieu de surveillance technocratique, jusqu’au centre de rééducation, où se côtoient, démocratiquement, des bancroches et des manchots de milieux divers, avec des philosophies et des approches de la vie extrêmement variées.

L’hôpital, comme le monastère ou la prison, est par excellence le lieu de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la prise de conscience : telle est la mission de l’alitement forcé, faire qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. Pour l’écrivain comme pour son personnage, il arrive qu’un tel séjour apparaisse soudain comme une nécessité inévitable, absolument pas au sens médical mais dans un sens existentiel. Voir à ce propos L’exercice de la vie.

L’avis de l’éditeur

Ebranlée dans sa chair par un accident de voiture, Alice vit heure par heure les mutations de son corps à travers l’expérience de la cicatrisation, de la consolidation, de la musculation. Prélude à une renaissance dans un corps différent, rejoué, renégocié, ce voyage dans le chantier organique et le monde clos qu’est l’hôpital est aussi un roman puissamment initiatique sur les séductions exercées par la mort et la maladie à certaines étapes de l’existence, quand s’instaure un rapport inédit à la vérité, voire à une forme de spiritualité.

« L’artiste, l’écrivain en particulier, qui ne va pas de temps en temps dans un hôpital, donc ne va pas dans un de ces districts de la pensée, décisifs pour sa vie, nécessaires à son existence, se perd avec le temps dans l’insignifiance parce qu’il s’empêtre dans les choses superficielles. (…) Dans ce district de la pensée, nous atteignons ce que nous ne pouvons jamais atteindre hors de celui-ci : la conscience de nous-mêmes et la conscience de tout ce qui est. »

Thomas Bernhard

Victime d’un grave accident de la route, Alice, bientôt cinquante ans, retourne à un état proche de la vie embryonnaire. Plongée dans un coma léger, elle vit au rythme artificiel du moniteur respiratoire et des sons qu’elle perçoit. Le son que fait la vie à l’intérieur de son corps. Autour d’elle, au-dehors, la moindre palpitation, le moindre souffle ou frôlement, acquièrent une puissance inédite, revêtent, au cœur de cette métamorphose immobile, une qualité sensuelle jamais éprouvée. Quand elle reprend conscience, Alice entre dans une phase de rééducation qui durera deux ans. Depuis son présent en forme de bulle où la vie n’est plus que fonctions, Alice projette des images, comme autant de radiographies de son passé – lorsque la vie était histoire.

Ces images sont celles d’une mère qui a naufragé dans la dépression alors qu’Alice n’était âgée que de quelques mois. D’un père aimant, remarié avec une artiste-peintre qui n’adresse pas la parole à la petite fille. D’un frère, de sept ans son aîné, laissant derrière lui le monde pour entrer en religion, à peine sorti de l’adolescence. D’un mari honni et d’un fils belliqueux qui, pareil à du sable, lui file entre les doigts quand il ne lui pique pas les yeux. Et, au centre de la ronde familiale, les images d’une Alice fragile, momentanément comblée par sa maternité mais très vite en proie à un malaise intérieur qu’elle ne maîtrise ni ne comprend, et qui la ronge, la défait, la défigure, la bouleverse, détruit son mariage et corrompt sa relation avec son fils. Coupée du monde extérieur, en exil dans l’univers insulaire de l’hôpital, et lavée de ce qu’elle nomme la “saleté affective”, Alice, aux prises avec de folles mutations mais bien loin du pays des merveilles, se recentre sur son corps meurtri et lutte pour en reprendre possession. Vit l’expérience, impitoyable, de la cicatrisation, de la musculation, de la rééducation, de la reconstruction.

Pure entité soudain revenue à l’état de quasi nourrisson, cette femme sans attaches doit aussi retrouver le langage perdu, et tracer, écrire, chaque nuit, des mots-onguents sur une feuille de papier dont les lignes soutiennent mieux que les jambes. Ecrire “jusqu’à ce que de la vie s’accumule dans un coin”. Alors qu’elle entame cette lente reconquête, Alice se rapproche d’un autre patient, Caire, un homme marié et père de famille. C’est auprès de lui qu’elle trouve l’envie de se relever, sous son regard qu’elle réapprend à marcher, et au cours de l’une de leurs conversations qu’elle expulse le traumatisme enfoui. La chose inscrite dans son corps, si présente dans son absence qu’elle a jusqu’alors été incapable de s’en souvenir — et, tout autant, de l’oublier…

Interrogeant l’absurde et profane mystère de toute incarnation, Régine Detambel, à travers la trajectoire médicalisée d’un être qui renaît de ses cendres, cartographie avec une autorité inspirée le fascinant territoire du corps mortel, et propose, avec ce bouleversant voyage dans le chantier organique et le monde clos et tyrannique qu’est l’hôpital, un roman puissamment initiatique sur la sculpture du vivant et sur les séductions exercées par la mort et la maladie à certaines étapes de l’existence, quand s’instaure un rapport inédit à la vérité, voire à une forme de spiritualité.

La presse, en quelques lignes

Le Monde des livres : « Je referme Son corps extrême avec un sentiment étrange : je suis joyeuse. » (Sylvie Testud, comédienne)

Télérama : « Ce roman, qui célèbre la volonté et la chair, est un hymne à la résistance. » (Christine Ferniot)

La Vie : « Detambel décrit la lente résurrection de son personnage avec une précision et une poésie qui coupent le souffle. » (Marianne Dubertret)

Livres Hebdo : « L’art de Régine Detambel est de faire de la mécanique des corps une poétique. » (Véronique Rossignol)

Sud Ouest : « Régine Detambel est arrivée à ce point de fusion où les mots font (précisément) corps avec la pensée la plus intime. (…) Elle est une conteuse hors pair. (…) Chapeau bas ! » (Gérard Guégan)

Page des libraires : « Avec Son corps extrême, Régine Detambel réussit à faire surgir le soleil des ténèbres. (…) Elle nous livre le bouleversant récit d’une reconstruction, en prenant à bras le corps un sujet difficile pour en faire un roman très justement tissé, précis, où les mots prennent tous leurs sens. (…) Son corps extrême est une formidable histoire. » (Antoinette Roméo-Brunier, Librairie Le Cadran lunaire)

Le Figaro Magazine : « Ce récit humble et lapidaire d’une métamorphose s’apparente à la tentative magnifique et désespérée d’écrire et de décrire, au rasoir et sans pathos, le mystère de l’incarnation, qui est aussi celui du roman. » (Paulin Césari)

L’Humanité : « Une fiction passionnante. » (Gérard-Georges Lemaire)

lacauselitteraire.fr : « Au bout de ce petit livre maîtrisé, parfaitement écrit, on se trouve comme à la fin de ces spectacles de danse ; ce « Detambel Danse » fait naître en nous les émotions qui vont avec le genre : le visuel, le sonore, le musical et le sensuel, ô combien ! Décidément, bien plus dense qu’un simple beau livre, ce Son corps extrême. » (Martine L. Petauton)

Sélection Prix Handi-Livres 2012

Le Prix Handi-Livres est organisé pour la deuxième année par le Fonds Handicap & Société par Intégrance et la Bibliothèque nationale de France.

Il a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap.

Plus de détails sur le roman

Son corps extrême est un roman dont le moteur est la guérison. Alice, son personnage principal, est ébranlée et transformée dans sa chair par un accident de voiture, qui n’est peut-être pas seulement dû à un hasard malchanceux. Elle va vivre heure par heure les transformations de son corps au travers des expériences profondes de la cicatrisation, de la consolidation, de la musculation. Et surtout elle va jouir de l’immense pouvoir de régénération de son corps.

On a traité de la cicatrice en littérature, de sa forme, de sa profondeur. De la cicatrice comme d’un événement plastique, d’un tatouage individualisant. Mais il me semble que l’on n’a presque jamais parlé de la cicatrisation comme processus, de l’immense capacité romanesque de notre pouvoir de cicatrisation, ni d’ailleurs de notre faculté de consolidation (régénération du tissu osseux après une fracture).

J’ai toujours trouvé que la littérature était très en retard, trop, sur les arts plastiques. Et depuis toujours j’écris le corps en regardant de près les créations artistiques contemporaines : les os dans La ligne âpre (éditions Christian Bourgois), les blessures de l’enfance dans Blasons d’un corps enfantin (Fata Morgana), où je montre que les égratignures, les écorchures, les éraflures, les griffures de l’enfance rejoignent certaines pratiques d’artistes de l’art corporel dans les années 60-70, et bien sûr la peau dans le Petit éloge de la peau (Folio). L’utilisation du corps comme support de l’œuvre ne devrait pas être exclusivement réservée aux plasticiens et aux performers. Or, en parlant d’un corps blessé, hospitalisé, puis se resculptant, je me sens en pleine performance, tout simplement parce qu’un patient hospitalisé dont les tissus sont en train de se reformer est aussi en pleine performance, en plein art du corps.

Un hôpital est un chantier organique. Tous les corps qui y sont allongés, apparemment passifs, bâtissent, fondent, sécrètent des choses invraisemblables, architecturales, esthétiques ou non, dans les expériences positives très profondes et très fortes de la cicatrisation, la consolidation, la musculation… La guérison est une construction. Une dynamique puissante. Et puis l’hôpital est aussi une grande machine à fric, oscillant, cliquetant comme un Tinguely, une entreprise pleine de mouvements et de bruits, de circuits électriques, de pompes, de lumières, dans les cris, les va-et-vient des véhicules qui apportent du sang et des médicaments, des bonbonnes d’oxygène, des matériaux radioactifs, du plâtre, des clous, des vis… L’hôpital est aussi vivant et bruyant qu’un chantier. C’est pourquoi Son corps extrême s’ouvre sur un chantier d’autoroute et se poursuit tout naturellement dans le grand chantier hospitalier.

Ce qui occupe Alice, l’ouvrière de son propre chantier, la «guérissante» à l’oeuvre, est essentiellement la bataille physique, profonde, intime : « La plupart du temps, Alice ne s’inquiète pas de la marche des heures. Le jour avance. C’est déjà le soir et rien de remarquable n’a été accompli. Mais au fond des plaies qui n’ont pourtant l’air, vues de l’extérieure, que d’un inextricable fouillis, c’est l’entrain et la révolution. Les cellules sécrètent du collagène, les vaisseaux bourgeonnent puis s’unissent pour former des arches qui s’allongent et prolifèrent, les os fabriquent des cals, ça valse, ça lutte, ça phagocyte, ça se divise et ça se reproduit à tire-larigot, et tout ce populo est bien résolu à former un corps à nouveau digne de ce nom. Des transformations silencieuses. Croire en la passivité d’une malade est un affront. On imaginerait à tort la vie d’Alice comme une vie murée et incapable. Qu’est-ce que vous avez donc de si important à faire ? s’étonne pourtant une petite dame aux mollets durs, avec un long nez, sa douzième compagne de chambre. Elle imagine peut-être qu’Alice a entamé une longue carrière d’invalide et traînera désormais sa carcasse d’ennui, de culpabilité et de remords jusqu’à la prochaine décennie. »

L’hôpital est un lieu romanesque puisqu’il est par excellence celui de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la prise de conscience : telle est la mission de l’alitement forcé, faire qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. L’hôpital est le lieu où se jouent souvent les expériences humaines les plus fortes de conscience de soi. On n’y va pas pour rien. Mais quand on y va, on est sûr qu’on y entretiendra des pensées qui sont nouvelles, sur la mort, sur ce qu’on est au fond, sur ce qu’on attend de la vie ici et maintenant et aussi quand on sortira, si on s’en sort. Quelque chose d’urgent se précise et on se met à se dire la vérité à soi-même. C’est Thomas Bernhard, dans Le Souffle, qui a rendu compte magistralement de cet état de fait. Bernhard a fait lui-même l’expérience de l’hôpital durant son adolescence et ce séjour lui était apparu soudain comme une nécessité inévitable, absolument pas au sens médical mais dans un sens existentiel. Il développe la thèse que l’écrivain a l’obligation d’aller de temps en temps dans un hôpital ou une prison ou un monastère. Ces lieux ont les mêmes pouvoirs à ses yeux. C’est uniquement là-bas, dit-il, que nous atteignons ce que nous ne pouvons jamais atteindre dans la vie ordinaire : la conscience de nous-mêmes et la conscience de tout ce qui est. De l’hôpital comme lieu de haute spiritualité ! On peut donc considérer que tout patient est profondément pensif.

Quand on est hospitalisé, alité, on n’a pas l’air de travailler mais on fournit pourtant un effort exceptionnel et, surtout, on ne peut pas s’empêcher de guérir. Même si quelqu’un meurt près de vous, vous guérissez quand même, vous poursuivez votre course vers la guérison, c’est puissamment animal. Quelque chose d’effroyablement fort (et par là de follement romanesque) est en marche. Cette joie majeure, cette force invincible est ce que ressent Alice dans Son corps extrême, et cette joie, cette force animale prennent le temps de vitesse, à tel point que « pendant quelques mois, guérir est plus rapide que vieillir et même renverse la vapeur. On rajeunit. » C’est sans doute cette joie dilatatrice qui a donné, dans les mythes humains, la certitude qu’il existe un élixir de jouvence. Le séjour d’Alice à l’hôpital, puis en centre de rééducation, a donc cette vertu. De régénération. De guérison. De nouvelle morphogenèse, sorte de renaissance dans un corps différent, rejoué, renégocié par la cicatrisation, par la consolidation, par la musculation. Comme une deuxième croissance à laquelle cette fois elle serait attentive. Le corps est le lieu où nous pouvons changer réellement notre vie, la manière dont nous percevons notre vie.

« Quand donc a commencé la guérison ? [se demande Alice]. Une chose est sûre, tout a changé sous ses yeux sans qu’elle s’en aperçoive et jusqu’à la façon dont les néons éclairent le grand couloir. Un grand chavirement s’est produit et maintenant voilà que le déclin lui-même décline. Les plaies s’assouplissent, les œdèmes se résorbent, les muscles rosissent, les formes saillent et le visage devient plus mobile. Et aussi le teint, la peau, tout, c’est-à-dire que rien n’échappe à l’amélioration : le regard aussi guérit et le sourire et le timbre de la voix et le geste de la main, tout guérit, à la molle vitesse des saisons, y compris la marche elle-même, bien sûr, et fondent peu à peu les semelles de plomb. Pendant quelques mois, guérir est plus rapide que vieillir et même renverse la vapeur. On rajeunit.

Et dans les plis de ce nouveau monde qui attend Alice, il doit bien y avoir un lieu vierge où démarrer quelque chose. »

Un centre de rééducation peut faire parfois penser à un camp de travail. Ce mot de rééducation lui-même peut faire penser aux systèmes totalitaires, à une sorte de Kolyma… Orthopédie vient du grec orthos, qui veut dire «droit». Vous ne sortirez pas de là tant que vous ne marcherez pas droit ! On traque l’asymétrie, la boiterie, tout ce qui est anormal, au cours de torturantes séances de rééducation. Mais un centre de réadaptation fonctionnelle est tout de même une version légère du service de réanimation hospitalier qui est lui un système totalitaire où l’on vous surveille sous tous les plans, où l’on vérifie en permanence votre fréquence cardiaque, votre volume urinaire, les gaz pulmonaires que vous expirez. C’est le plus haut lieu de surveillance technocratique. Après son accident de voiture, Alice va parcourir tous les systèmes politiques, de la réanimation, avec sa loi d’airain, jusqu’au centre de rééducation, qui est au fond démocratique parce que s’y côtoient des dizaines d’êtres différents, de milieux divers, avec des philosophies et des approches de la vie extrêmement variées. Je me demande parfois si l’hôpital universitaire n’est pas le dernier lieu démocratique de la planète.

Toutefois, son séjour en centre de rééducation donne à Alice l’occasion de rencontrer une galerie de personnages bancals ou manchots, occupés à redécouvrir les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Face au miroir quadrillé de la salle de musculation, Alice reprend corps au milieu de ces êtres qui s’occupent aussi peu des affaires du monde que s’ils descendaient de la lune et ne parlent que de choses concernant leur guérison espérée, un monde où l’anormal devient la norme, où personne ne marche droit, où les orthopédistes font régner un ordre totalitaire au cours de torturantes séances de rééducation, faisant du centre de rééducation d’aujourd’hui l’équivalent des sanatoriums et autres «montagne magique» où d’apparents oisifs se mettaient à penser. Sauf que dans La Montagne magique, il me semble que l’on a surtout un lieu de repos, de répit, de réflexion distanciée sur le monde d’en bas et sur la mort, tandis qu’au centre Alice est soumise en permanence à un entraînement intensif, et qu’elle finit par vivre ce séjour comme une expérience de ski extrême. J’avais lu un jour dans les Notes sur Hiroshima de Oê Kenzaburo qu’une femme pleurait de joie et remerciait les médecins après avoir réussi à remarcher durant huit mètres. C’est cela que j’ai voulu rendre dans Son corps extrême, cette disproportion des émotions et des résultats. Une victoire sur soi-même n’est pas mesurable avec les critères du sport olympique. C’est une tout autre dynamique. Morale. Mentale. Symbolique.

Métamorphosée par le faisceau d’influences de Mme Oswald, sa voisine de chambre miraculée, d’Antoine Caire, l’amant éclopé, Alice réapprend à marcher, littéralement mais symboliquement aussi. Le vertige qui la guette à chaque pas ranimera un traumatisme d’enfance, une ineffable chute dans le vide, entre les bras de sa mère. Ce roman initiatique place Alice face à la séduction de la mort et de la maladie à certaines étapes de l’existence. Son passé s’incarne dans un effroyable vertige, un désir actif de se jeter dans le vide qui l’effraie épouvantablement. Pour me familiariser avec ces notions, j’ai lu quelques livres sur le vertige et sur le désir actif de se jeter dans le vide, livres de psys le plus souvent, mais aussi d’alpinistes. C’est une émotion passionnante, qui noue le corps au plaisir, à la peur. Difficile d’ailleurs d’écrire sur/depuis le vertige car l’écriture elle-même, à certains moments, doit jouer à perdre son centre, à n’être plus d’aplomb, à s’emballer.

J’ai évidemment choisi ce prénom d’Alice pour Lewis Carroll et les incroyables modifications du corps de son héroïne au cours de ses aventures. Alice va vivre les mêmes métamorphoses profondes, biologiques d’abord puis (comporte)mentales. Elle passe son temps à jouer avec les limites de son corps. Avec les limites de son existence aussi, abordant notamment la question de l’amour, car Alice a une vie antérieure plutôt ratée, avec un ex-mari, un fils, un frère bien-aimé. Et puis elle fait la connaissance de Caire. Mais le danger est toujours de rejouer une histoire d’amour ou de maternité selon le scénario habituel. Elle va être obligée de reconsidérer tout son mode de perception de la vie. Parlons des maux que soigneraient l’amitié et l’amour des êtres qu’Alice a rencontrés au centre. Ils sont innombrables : l’ignorance, la tristesse, l’isolement, le sentiment de l’absurde, le désespoir, le besoin de sens… parmi quelques autres. C’est que cette drôle de vie en communauté est aussi un scalpel, un outil de compréhension de soi-même et du monde, sans quoi le passé d’Alice lui resterait opaque comme aux premiers temps et l’idée même d’avancée serait caduque. Elle va se déchiffrer peu à peu. Penser. Critiquer. Juger. S’interroger. Se confronter à d’autres. La chose, paraît-il, n’est pas gagnée d’avance !

Extrait

« On ne s’éveille pas vierge d’un coma. Même si on a l’impression, un temps, que tout est blanc, il y a eu les cauchemars. Les démons hantent le silence et s’en nourrissent, ils sont la face vénéneuse des choses dont on avait si peur dans la chambre d’enfant, ils sont l’ombre de l’armoire, ils sont la tache de moisi sur la toile de Jouy qui, dans la presque obscurité, avait l’air d’une tête de mort, ils sont des âmes en peine et des spectres condamnés à une course désordonnée et éternelle.

On ne s’éveillera plus jamais vierge. Les plis sont marqués partout. La preuve, c’est qu’on n’a pas toute la vie à retraverser quand on rouvre les yeux, un beau matin, dans un lit surélevé et muni de manivelles commodes. On n’a pas grand-chose à passer en revue, excepté ses abattis peut-être. Mais le fait d’être femme, le fait d’être mère, le fait de se demander si on est folle ou saine, tout revient aussitôt, le fardeau, le fagot, le paquet de souvenirs mouillés comme du linge lourd lui reviennent en pleine poire. Alice sait déjà tout, les scandales sont restés des scandales, les bonheurs sont toujours lumineux. Rien de changé. Rouvrir les yeux sur un matelas à eau de quarante centimètres d’épaisseur n’a créé aucun court-circuit déroutant. Et bien que son existence ait été largement éventrée et retournée par l’événement, Alice appartient toujours au même règne, à l’embranchement souhaité, pointe dans la classe idoine, évolue dans l’ordre, la famille, le genre et l’espèce ad hoc. Elle n’a pas eu droit à du neuf. Elle a remis sa vieille vie, d’occase, et replantera ses pieds dans les mêmes ornières. Rien n’a fait surgir de son être psychique des combinaisons fantastiques ou subtiles, elle se retrouve comme devant, déjà bouleversée, déjà infiniment angoissée, avec la peur et la rage au ventre, qui déploient leurs fastes et hissent leurs drapeaux.

Elle s’éveille donc seule, David a disparu. Pour les différends, du moins, ils se sont toujours bien entendus et Alice ne perd rien à émerger dans cette réalité-là, avec pour seul nuage une poche de glucose au-dessus de sa tête et pour tout roulement de tonnerre le rire bête et bienfaisant de la famille banale qui visite sa voisine de chambre. Elle a la tête effroyablement lourde, gourde, elle est toujours en retard d’une réplique et son intelligence traîne derrière elle, égarée quelque part dans l’épave de la voiture ou sous le lit ou dans le tiroir de la table de chevet avec les protège-slips, un miroir inutile et des sucrettes. Elle somnole dans ce monde complet, ouaté et glougloutant. Ses pensées forment une matière légère, alvéolée. Et le vide apparent dans son crâne tient à l’allongement inouï des temps de pose entre deux réflexions, si bien que chacune de ses journées se love dans une seule image qui suffit à la condenser. Les heures se remplissent d’elles-mêmes d’une sorte de matière sans valeur, de billes de polystyrène, de bulles de plastique qui n’ont ni goût ni couleur. L’extrême de l’allègement. Alice jouit du bonheur de se fondre dans la masse, de n’avoir plus à décider du bien et du mal. Aubaine que d’être dépouillée de la pénible tâche de penser, libre du carcan des conventions et des manières, ne répondant rien quand on lui parle, n’ouvrant pas la bouche quand on lui donne à manger. Le vide est un baume aux tourments de soi. Une terrible et merveilleuse dispense d’humanité.

Portée par la morphine, Alice goûte une paix royale. Il faut atteindre parfois la très grande vieillesse pour la trouver enfin. Des femmes de quatre-vingt-seize ans ne se souviennent pas de leurs enfants, même pas d’en avoir eu, elles disent c’est si loin maintenant, et elles sont vraiment tout à fait tranquilles.

Des idées qu’elle a hébergées jusque-là sans raison la quittent tandis que d’autres, à l’apparence neuve, viennent s’installer dans cette carcasse paisible qui paresse toute la journée. La fièvre travaille à l’engourdir, Alice souhaiterait que ça dure jusqu’à la mort mais elle sent déjà que viendra la douloureuse guérison, qui gratte, qui pique, qui démange, qui lance, qui recolle, qui retape. Cette espèce de grosse paysanne inusable qu’est la vie, bouffie de forces, gaie et quasiment aveugle, est en train de la sarcler au plus profond. »

Ouvrages de l’auteur abordant les mêmes thématiques

Petit éloge de la peau (Folio, 2007)

La chambre d’écho (Le Seuil, 2001)

Conférence de l’auteur abordant cette thématique

Bibliothérapie ou comment les livres prennent soin de nous.

La presse

Véronique Rossignol, Livres Hebdo n° 870, 17 juin 2011.

Réparations

Après un accident de voiture, une femme apprivoise son corps meurtri.

Régine Detambel, écrivaine polymorphe, est kiné dans une double vie. Plusieurs des nombreux livres qu’elle a écrits depuis plus de vingt ans portent la marque de cette pratique, de ce savoir, et ce dernier roman particulièrement. L’auteure de Petit éloge de la peau et de Blasons d’un corps enfantin explore une nouvelle fois le secret des corps. Ici un corps abîmé, souffrant, qui ne répond plus, un corps en pièces détachées. Celui d’une femme accidentée qui va lentement se réconcilier avec elle-même, à la faveur d’une rééducation de deux ansen forme de parcours initiatique. C’est l’histoire d’une reconquête qui ressemble à une renaissance. Où la guérison, la cicatrisation est un apprivoisement. Alice, 49 ans, est extirpée de la carcasse de sa voiture précipitée contre un pilier. Elle est d’abord plongée dans le coma, la conscience emmurée dans le corps, incapable de se faire entendre de son propre fils David, déjà si loin, séparée des vivants par une frontière invisible. « Une vie à cru. Pas de voix, seulement des bruits. Les bruits ont une beauté lavée de la saleté affective. »

Immobilisée, alitée, Alice feuillette le livre d’images de sa vie cassée et visite sa mémoire. Sa mère, Cather, morte quand elle était encore bébé ; son frère aîné, Sophian, évaporé à 20 ans après avoir vu Jésus dans les reflets d’un pare-brise de voitures ; son père et sa belle-mère, artiste peintre ; son mariage devenu « école de la poubelle« .

Elle se met à écrire aussi dans les marges des grilles de mots croisés. Puis c’est l’arrivée dans le bien-nommé centre de rééducation fonctionnelle. « Lunatic park ». La compagnie des autres corps et l’irréductible solitude du sien, la cohabitation avec d’autres éclopés, le défilé des voisines de chambre, jusqu’à l’arrivée d’Antoine Caire, couvreur tombé d’un toit, patient qui recueillera les mots tombés d’Alice. « Quand on ne peut pas marcher, parler c’est comme une promenade en forêt, on est pareillement essouflée. » L’art de Régine Detambel est de faire de la mécanique des corps une poétique. La force de sa langue tient à ce mélange de quelque chose de clinique, nu et parfois brutal, et d’organique, de profondément caressant. Son corps extrême est aussi traversé d’une énergie des origines, à peine humaine, reptilienne.

Il n’y a pas de compassion mièvre dans ce roman, ni même d’émerveillement béat devant la complexité de la machine, le courage des patients, le dévouement des soignants, le miracle de la réparation… Rien d’aussi directement documentaire. L’écrivaine développe plutôt une mystique de la réparation où ce « combat pour reconquérir la glorieuse verticalité du bipède » est une élévation. Se tenir debout, fléchir un genou, mettre un pas devant l’autre. Remarcher. Muer. Muter. « Et dans les plis de ce nouveau monde qui attend Alice, il doit bien y avoir un lieu vierge où démarrer quelque chose. »

Christine Ferniot, Telerama n° 3214, 20 août 2011.

Son corps extrême

Régine Detambel est kinésithérapeute. La rééducation fonctionnelle, le craquement d’un genou disloqué, les semelles de plomb, elle en connaît chaque douleur, et le chemin de croix qui va du fauteuil roulant aux premiers pas. Elle sait que la mémoire corporelle est inépuisable et qu’il n’est pas de création sans mouvement. Dans bon nombre de ses romans et nouvelles, on retrouve cette palpitation des membres blessés, vieillissants, meurtris. Cette fois, elle a choisi d’en faire le coeur même de son histoire : un voyage spirituel et médical de la mort vers la vie.

Alice, 50 ans bientôt, est victime d’un accident de voiture. Tentative de suicide, inattention, fatigue… Elle quitte brusquement la route et la voici dans le coma. D’abord, elle flotte, le corps en suspension, tel un nourrisson qu’on lave, change, fait boire. Elle entend l’appareil respiratoire, vit à peine mais s’attache à chaque bruit. Peu à peu, elle sort de cette bulle pour se mettre à souffrir, bien avant de guérir. En parallèle, Alice réfléchit à sa vie passée : souvenirs de sa mère morte quand elle n’avait que quelques mois, de son mari et de son fils qui ne l’aiment pas. En récupérant son corps, miette après miette, la femme reconstruit aussi son existence.

Régine Detambel n’est pas une mystique, et le parcours de son héroïne ressemble à un voyage initiatique violemment charnel. Elle écrit au scalpel, choisit les mots les plus précis pour dire les chavirements physiques, quand les plaies s’assouplissent, que les oedèmes se résorbent, que les muscles rosissent, que les formes saillent. Elle parle d’une rotule comme d’un bijou, les balafres ont des facettes de poivre vert. Elle dit la beauté infinie d’un squelette qui reprend le dessus, l’émotion et la terreur d’une femme boiteuse jouant sa vie chaque matin entre deux barres parallèles pour avancer de quelques centimètres et s’écrouler un peu plus loin que la veille. Ce roman, qui célèbre la volonté et la chair, est un hymne à la résistance.

L’Est Républicain, 21 août 2011.

Son corps extrême

C’est contre la mort que lutte Alice, victime et peut-être actrice d’un accident de voiture, dans le nouvel opus de Régine Detambel, Son corps extrême (Actes Sud). Un combat qui mène à sa renaissance : « Alice, qui avait trouvé sa vie trop pleine, bouffie d’excroissances insipides, a maintenant l’occasion de la purger. Plus personne autour d’elle, presque rien dans le crâne, pas plus lourd qu’un pois chiche, un néant de projets et des souvenirs aussi secs qu’une pelote de chouette. Voilà, c’est arrivé, son rêve a été exaucé : pouvoir repartir de zéro (…) », écrit l’auteure de La Chambre d’écho qui évoque avec sensibilité les deux années de rééducation de son personnage, sa reconstruction auprès d’un autre patient, un homme marié qui est son confident et le révélateur de traumatismes enfouis.

Marianne Dubertret, La Vie, 25 août 2011.

Son corps extrême

Un roman de Régine Detambel est une gifle : ça fait mal, mais ça réveille. On ouvre les yeux sur un monde où tout est bizarre et prodigieusement beau. Une biche descend tranquillement une grande avenue, en pleine ville, sous une pluie d’étoiles filantes, bien en vue d’une équipe d’ouvriers. Peu après, en silence croirait-on, une voiture s’écrase contre un poteau. Les «nuiteux» contemplent les pompiers qui plongent les bras jusqu’aux épaules dans la carcasse de métal. Ils en extraient un corps ensanglanté. C’est une femme de 50 ans, cassée, défigurée, brûlée. Atroce ? C’est selon. « Qui voudrait vivre, demandera-t-elle un jour, sans avoir connu l’incomparable expérience humaine que représente un isolement de deux années dans un centre de rééducation ? » Kinésithérapeute de formation, Detambel décrit la lente résurrection de son personnage avec une précision et une poésie qui coupent le souffle. Millimètre par millimètre, Alice remonte le courant du destin qui, une nuit, s’était permis de la jeter à bas. Rééducation ? Quel horrible mot ! C’est un combat, une quête, une folie, une prière, un cri. La vie.

Sylvie Testud, comédienne, Le Monde des Livres, 9 septembre 2011.

Et la vie refait surface

Mon corps, c’est l’autre partie de moi. Il m’appartient. Je lui appartiens. Je t’aime… moi non plus. Je peux le contraindre. Je lui donne l’ordre d’avancer plus vite. Il avance plus vite. Je le tords pour qu’il devienne plus souple, plus lourd, plus léger. Il ne veut plus avancer. Malgré moi, il lâche, se fatigue. Il désobéit. Je suis un couple qui s’aime et se dispute. Mon corps a sa propre volonté.

J’aimerais parfois me débarrasser de lui, dès lors qu’il se met à souffrir, à me contraindre, à ne plus me ressembler. Il a trop d’exigences. Il m’est arrivé de le négliger, de le malmener. Il s’est vengé. Il m’a menacée : tu es déterminée, moi aussi. Un beau matin, il décidera de ma disparition. C’est lui qui m’abandonnera quelque part. Comment l’aimer quand je sais qu’il me tuera ?

J’ouvre Son corps extrême, le livre de Régine Detambel, kinésithérapeute de formation, professionnelle du corps meurtri. Je ne veux pas souffrir, madame, s’il vous plaît. La vie d’Alice vient de quitter son cours normal. Victime d’un accident à l’âge de 50 ans, elle tombe dans le coma. Menace mise à exécution : son corps a pris le pouvoir ; il vient de la clouer. Le corps d’Alice vient de l’arrêter. La mettre en taule. Je suis embarquée dès la première page. Mes yeux suivent les lignes. Je suis révoltée, – fascinée : quelqu’un vit dans ce cercueil, sur ce lit blanc. Autour, les machines, les tuyaux, la science se met en route. Alice se laisse porter. Elle s’en remet aux bruits, ils sont « lavés de la saleté affective ».

Le corps qui fait penser

Et je découvre un monde. Une autre façon d’appréhender son enveloppe. Alice ne s’y accroche pas comme on s’accroche à un vieux bout de bois pour ne pas couler. C’est son corps qui la fait penser ! C’est son corps qui appelle son esprit. C’est par son immobilité qu’elle vit, qu’elle respire enfin. Son corps vient de la mettre sous protection. « Tu t’étouffais, Alice, et tu ne le sentais plus, les futilités te semblaient si importantes que tu nous oubliais », l’interpelle son corps. Tu avais besoin de moi, je me suis abîmé pour toi. Lorsque tu iras mieux, occupe-toi de moi. Nous ne pouvons sortir d’ici qu’ensemble.

Qui sauve qui dans cette histoire ? Alice a quitté l’enfance, heureuse, parce que c’est presque un ordre. Un enfant, c’est gai. Lorsqu’Alice reprend conscience, elle se replace dans sa « vieille vie d’occase » de laquelle son corps l’a tirée. Comme nous tous, elle est entrée dans le monde adulte, moment de notre vie où l’on se doit de bâtir, de devenir. C’est une vie de femme qui s’est construite. Rien à dire, rien à regretter. Elle a donné la vie. On est obligatoirement contente. N’est-ce pas, Alice, que tu es contente ?

Son corps vient de lui offrir le temps de la réflexion ; l’occasion de se révéler à elle-même. Pas de réponse à fournir, de devoir à remplir. Elle n’a plus d’eau à apporter, à aucun moulin. Personne n’attend rien d’une inerte. C’est une accumulation de sentiments contradictoires qu’Alice décortique sereinement. Des joies, oui, c’est mieux de penser que c’est de la joie, ce moment-clé. Etre mère, c’est épanouissant. Des peines ? Des contraintes, qu’elle décidera d’abandonner. Elle comprend : elle a failli ne plus exister du tout. Alice a géré, enfoui ce qu’elle était, son corps vient de lui remonter sa vie à la surface. Il est sa mémoire. Chaque instant y reste inscrit, gravé. En s’y promenant, Alice découvre son propre monde. En sécurité dans son intérieur. Elle se découvre. Alice s’éteignait tranquillement. Il devient possible de vivre maintenant qu’elle n’est pas morte. Et eux dehors, qu’ils y restent encore un moment. Comme un couple qui se reconstruit dans l’harmonie, la sensualité. Alice se relève tout doucement. Je referme Son corps extrême avec un sentiment étrange : je suis joyeuse.

Laure Joanin, Midi Libre, 9 septembre 2011.

Roman : Régine Detambel sonde les mystères du corps

Régine Detambel : « Rater sa vie, c’est rater son rapport à son propre corps ».

– De quelles réflexions est né ce dernier roman ?

De l’idée que notre corps est l’origine de nos pensées sur le monde. Il faut donc, pour exister et être au plus près de sa vérité, le connaître et l’aimer, l’accepter surtout. Il me semble que quelqu’un qui estime avoir raté sa vie a en fait tout simplement raté son rapport à son propre corps ! Mais notre Occident rationnel nous élève dans une telle méconnaissance du corporel que la plupart d’entre nous arrivent au seuil de la vieillesse ou face à un coup dur avec une ignorance d’ingénu ! Ainsi, Alice, l’héroïne du livre, soudain hospitalisée, se retrouve sans réponses et sans recours ; elle doit se découvrir et se réinventer seule pour enfin commencer à comprendre ce corps, qui sème le désordre.

– Peut-on parler d’un livre sur le processus de guérison ?

Oui, la guérison est le sujet du livre. Tout simplement parce que j’ai été horrifiée de voir que ce sujet a été abandonné aux rayons développement personnel des librairies, ce qui prouve qu’il n’a jamais été littérairement traité ! Après avoir écrit un essai sur la peau, je me suis aperçue que nous avions constamment sous les yeux l’exemple à suivre pour rejaillir et renaître. Car notre peau est l’exemple même de la régénération. Pourquoi les enfants s’intéressent-ils tant à leurs petits bobos et leurs cicatrices ? Ils comprennent que cette régénération de leur corps vient contrecarrer leur peur de la mort, de l’abandon.

– L’hôpital, qui a ici une haute dimension romanesque, serait donc l’inverse de la passivité ?

L’hôpital est un lieu romanesque puisqu’il est par excellence celui de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la prise de conscience : telle est la mission de l’alitement forcé, faire qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. L’hôpital est le lieu où se jouent souvent les expériences humaines les plus fortes de conscience de soi. On peut donc considérer que tout patient est profondément pensif. Être pensif n’est pas être passif ! C’est même l’inverse !

– Comment s’ordonnent vos journées d’écrivain à Juvignac, près de Montpellier ?

J’ai ouvert un cabinet avec mon compagnon, il y a plus de vingt-cinq ans. Lui est ostéopathe et s’occupe des patients que j’ai abandonnés depuis quelques années pour me consacrer exclusivement à l’écriture. Mais je peux vraiment dire que ma “formation” de romancière est passée par l’écoute du récit de tous ces patients. Quelle idée pouvais-je avoir du monde quand je n’avais pas écouté ces vies, ces plaintes, ces tourments et ces tourmentes, et, a contrario, ces mille manières d’être heureux malgré tout ? Je ne connais pas de meilleure école pour un écrivain !

Gérard Guégan, Sud-Ouest, 18 septembre 2011.

Le corps d’une femme

Régine Detambel est arrivée à ce point de fusion où les mots font corps avec la pensée la plus intime.

D’évidence, avec près de trente titres en à peine plus de vingt ans, Régine Detambel, 48 ans seulement, entretient avec les mots un rapport pour le moins charnel. Mais un rapport dialectique, puisque si elle se repaît des mots, les mots, à leur tour, se nourrissent d’elle. D’où, sitôt qu’on ouvre l’un de ses livres, ce sentiment d’insatiabilité qui nous prend à la gorge, comme si Régine Detambel s’impatientait en permanence de la lenteur des mots à exprimer l’énergie qui s’empare d’elle au contact de l’imaginaire. Kinésithérapeute de formation, elle doit parfois regretter que ses mains – sur un clavier ou avec un stylo – perdent de leur rapidité en comparaison de ce qu’elles étaient capables d’obtenir sur ses patients. Cela étant, dans son nouveau roman, Son corps extrême, il nous semble qu’elle est arrivée à ce point de fusion où les mots font (précisément) corps avec la pensée la plus intime. Le désir le moins avouable. Et comme Régine Detambel est une conteuse hors pair, n’importe quel lecteur, serait-il indifférent au rythme, ne pourra que se laisser prendre par sa voix. Il y a d’abord la chaleur du Sud, le ciel en fureur, des hommes qui, à la lumière des projecteurs, refont une route. Il y a donc aussi l’odeur pénétrante du goudron, des corps en fusion, du thé à la menthe que préparent les manœuvres marocains. Et il y a encore, ô stupeur, une biche, un faon, un reste du monde sauvage, du monde rêvé. Et enfin, telle une inévitable apothéose, voici venir les flammes, le bruit de la tôle qui se déchire, la couleur du sang et, bien sûr, hélas, une forme humaine qui gémit. Après ce chapitre parfaitement envoûtant, commence l’histoire d’Alice. L’histoire de son corps brisé, désarticulé, fragilisé. L’histoire de sa rédemption. Des romans comme « Son corps extrême » ne sont pas monnaie courante. C’est qu’il faut avoir souffert pour avoir envie de les écrire. Et souffrir encore en les écrivant. Chapeau bas !

Paulin Césari, Figaro Magazine, 2 octobre 2011.

Précis de recomposition

Alice se réveille dans un lit d’hôpital après un accident de voiture. Sa chair en lambeaux, son corps en morceaux, son âme à vau-l’eau ; il lui faut tout réapprendre. Régine Detambel raconte, dans son nouveau roman, cette expérience douloureuse et radicale qui est tout à la fois renaissance et recréation. Page après page, on suit le calvaire de cette femme qui, lentement, se recompose dans la douleur, se découvre dans l’extase de la chair retrouvée, s’apparaît au cours de fulgurantes anamnèses. Ce récit humble et lapidaire d’une métamorphose s’apparente à la tentative magnifique et désespérée d’écrire et de décrire, au rasoir et sans pathos, le mystère de l’incarnation, qui est aussi celui du roman.

Kiné Actualité, par Antoine Labey, 13 octobre 2011 / n °1251.

Corps en chantier

Régine Detambel / Portrait : Le processus de guérison recèle une énergie vitale qui la fascine et lui ‘donne la niaque’.

Le corps dont on ne parle guère dans les magazines et dans la littérature, c’est le corps vieillissant, le corps meurtri ou malade que l’on essaie de réparer. Régine Detambel en a croisés beaucoup durant sa carrière de masseur-kinésithérapeute. Ils sont la matière première principale de son oeuvre littéraire.

Quand à 18 ans, après une éducation des plus traditionnelles dans laquelle le corps n’a guère sa place, on découvre un service de gériatrie en long séjour, le choc est frontal. Pour son premier stage d’étudiante en kiné, Régine Detambel n’a pas choisi la facilité. Cette expérience l’a marquée et alimente encore aujourd’hui sa réflexion foisonnante sur la vie qui l’entoure. A contre-courant de la mode du jeunisme triomphant où le troisième âge se voit proposer mille et une recettes pour garder l’apparence de la jeunesse, elle publie en 2008 Le syndrome de Diogène, éloge des vieillesses. Déjà en 1992, dans Le long séjour, elle décrivait la vie quotidienne de trois personnes dans une maison de retraite. « Beaucoup trop de personnes âgées se taisent sur ce qu’est leur vie car elles sont immédiatement critiquées. Ce sont toutes ces choses là, taboues, rejetées, qui me poussent à écrire sur ce sujet », confie-t-elle.

Un hymne à la guérison

Le corps est le sujet d’écriture de Régine Detambel, mais pas celui dont parlent et que montrent les magasines. Corps marqués par l’âge, mais aussi par les accrocs de la vie que sont la maladie et les accidents. « La guérison n’est pas un sujet de littérature », regrette-elle, après avoir vérifié qu’avant elle un seul écrivain, Tchekhov, en a fait son sujet, et encore… une courte nouvelle de trois pages. Ce processus de guérison, « ce bonheur bestial de guérir », comme elle dit, recèle une énergie vitale qui la fascine et lui « donne la niaque ». Son dernier ouvrage, Son corps extrême, qui vient de paraitre, est un véritable hymne à la guérison. La guérison d’Alice, l’héroïne du roman, victime d’un grave accident de voiture passe par une re-naissance. Du coma aux premiers pas, qui lui rappelle ceux de son fils, elle commence une nouvelle vie qu’elle veut différente de celle d’avant. Cela passe par une prise de conscience de son corps, de chacun de ses membres et de ses organes. « Alice prend conscience de chacun de ses pas : elle vit totalement les mouvements qu’elle faisait auparavant de façon routinière ». Cela passe aussi par le temps de la réflexion que lui accordent l’immobilité et la solitude « quasi-monastique » de l’alitement forcé.

Ce processus de renaissance a pour cadre le Centre de rééducation, « véritable camp de travail », mais où règne « un compagnonnage humain inédit autour de la volonté commune de guérir » et où se croisent, hors des barrières sociales et culturelles, avocats et concierges, adolescents et personnes âgées. Un lieu décidément hors norme puisque « l’enjeu de demain est de faire quatre pas après en avoir fait trois aujourd’hui ». Régine Detambel nous livre ainsi avec force, à travers toute son œuvre, une réflexion unique sur le corps et sa guérison, fruit d’une grande attention portée aux expériences vécues par ses anciens patients.

Repères

1963 : naissance en Lorraine – 1985 : diplôme de kinésithérapie – 1990 : premier roman : L’amputation – 2011 : parution de Son corps extrême.

L’Echo républicain, par Anne-Lise David, 28 octobre 2011.

« J’aime l’idée de faire table rase »

Régine Detambel poursuit son exploration de l’être humain dans Son corps extrême.

Régine Detambel a failli être ce kiné qui malaxe nos muscles pour notre bien et pour que nous recouvrions notre corps si précieux. De cette formation, elle a gardé un sens inné de tous les remue-ménage sous-cutanés et de toutes les sensations à fleur de peau. Après une quinzaine de titres parus, peu de livres qui n’aient un lien avec le corps. Le dernier fait penser aux Choses de la vie, grand succès de Paul Guimard porté à l’écran avec Piccoli et Romy Schneider. Un homme revoyait toute sa vie au moment de mourir au volant de sa voiture, comme Alice, l’héroïne de Son corps extrême. Mais, elle, elle renaîtra de ses cendres, à la force du poignet.

– Que pensez-vous de ce rapprochement avec Les Choses de la vie ?

Il y a un parallèle car Alice revisite sa vie à cause ou grâce à un accident de la route. Elle va s’en tirer mais après une longue et pénible rééducation à l’hôpital. C’est comme une station forcée dans sa vie. J’ai croisé des gens qui développaient des maladies psychosomatiques parce qu’ils n’osaient pas s’avouer qu’ils avaient besoin de faire un break pour réfléchir et regarder leur vie en face. C’est dans ce but qu’on part en retraite dans des monastères, comme au temple bouddhiste de Roqueredonde par exemple. Thomas Bernhard a raison de dire que « l’artiste, l’écrivain, qui ne va pas de temps en temps dans un hôpital, donc ne va pas dans un de ces districts de la pensée décisifs pour sa vie, nécessaires à son existence, se perd avec le temps dans l’insignifiance parce qu’il s’empêtre dans les choses superficielles ». Alice est poussée par la vie à recommencer à zéro. J’ai eu l’idée de créer un personnage qui réalise mon propre fantasme de table rase.

– L’expression « du passé faisons table

rase » vous est familière ?

Comme cette autre expression qui va dans le même sens : « Brûler ses vaisseaux ». Elle remonte à l’histoire d’Agathocle de Syracuse au IVe siècle avant Jésus-Christ. Lorsqu’il s’attaqua à Carthage en Afrique du Nord et y débarqua avec ses troupes, il fit brûler ses navires pour empêcher tout retour possible dans l’urgence après une retraite ou une défaite. C’est cela s’interdire tout retour en arrière.

– Vous lui avez fait une famille particulièrement détestable, malveillante, à la Hervé Bazin.

Je suis plutôt contre l’attachement à la famille, même la plus nucléaire… J’ai la phobie des clans, des tribus et des personnes qui ne vivent que pour les leurs. Je suis seule et libre comme l’air ! A ce sujet, il faut lire Hors de moi, un essai du philosophe François Noudelmann qui démolit l’emprise des liens du sang. Je n’aime pas les expressions comme « Untel a été un père pour moi ! ». Comme s’il n’y avait pas d’autre carte affective que celle de l’arborescence familiale, ni d’autres liens forts possibles.

– Que signifie Son corps extrême, le titre énigmatique du livre ?

On parle de « corps extrême » en évoquant le corps du piercing, celui des pratiques sado-masochistes, celui des sumos ou celui d’un artiste comme Stelarc qui se suspend en l’air à des crochets. En s’appliquant à sa totale rééducation physique dans la souffrance et la peur, Alice fait l’expérience de ce corps extrême comme les skateurs qui dévalent une pente à 90 degrés. Éprouver le vertige est un bon exemple car c’est le moment où l’on est le plus incarné, où tout dualisme corps/esprit est impossible. J’ai failli appeler ce livre Le corps glorieux, au sens propre de l’histoire religieuse puisque le Christ ressuscite après sa passion dans son « intégralité », dans sa gloire…

– On dirait que vous faites l’apologie de l’incarnation…

Je dirais plutôt « expérience corporelle ». Souvent, on fait les choses sans en être vraiment conscient tant c’est habituel : saisir un objet de ses mains, marcher… En Occident, on ne nous apprend pas à sentir. Sentir les transformations silencieuses du corps par exemple : la guérison en est une, comme la cicatrisation. C’est au rayon bien-être ou spiritualités que l’on trouve des livres sur la guérison, elle est rarement traitée littérairement sauf peut-être par Tchekhov dans La fièvre. On perd de vue que le corps se guérit seul à travers un processus qui lui est propre et qu’il invente. Parvenir à habiter son corps tout entier ici et maintenant et en pleine conscience : quelle joie ! On a beaucoup à apprendre de l’Extrême-Orient.

– L’extrait :

« La rotule a la forme d’un grain de sésame. Elle est fixée sur le fémur, exactement comme une patelle à un rocher, d’ailleurs elle a cette force musculeuse de coquillage accroché, conique, rugueux et côtelé. Les rotules d’Alice sont ornées de larges croûtes, chefs-d’œuvre de coagulation, caillots exemplaires, mélangés d’ocre, terre de Sienne, laque rouge, bleu de Prusse, cramoisi de cochenille et brun de sépia, parfaitement translucides. Tout le reste du corps porte des cicatrices profondes, à moitié minérales, à demi métalliques, d’un grain gros, poli, éclatant. Celles qui surpassent les autres en beauté sont d’un blanc de perle et d’un gris de

miroir, elles sont les

traces des tessons

de pare-brise qui

pénétrèrent la chair

jusqu’à l’os et le

mirent à nu. D’autres chocs, des

horions, des marrons, des dégelées

font du tibia un pré

sentoir de pierres

luisantes, de sucre candi, de sel gemme. »

L’Humanité, par Muriel Steinmetz, 17 novembre 2011.

Histoire d’une Alice au pays des cicatrices

Le dernier roman de Régine Detambel commence par un accident de la route et s’achève sans larmes sur une véritable résurrection. Un ouvrage au style dense, élégant et objectif.

Une nuit d’août, près de Nice, des ouvriers de chantiers spécialisés dans les travaux publics triment la tête dans le goudron, lorsque soudain, un peu avant l’aube, une pluie d’étoiles filantes illumine le ciel. Ces terrassiers marocains, témoins muets de la scène, assistent également au passage d’une biche sur l’autoroute. «Aujourd’hui les images ont décidé de ne pas nous laisser tranquilles», dit le chef d’équipe. Et puis c’est l’accident. Il y a des «endroits bizarres où il semble que tout peut arriver», écrit la romancière. Dans la voiture gît une Alice de cinquante ans qui ne se retrouve pas au pays des merveilles. Son corps détruit va subir d’étonnantes métamorphoses. Le lecteur assiste à la lente remontée vers la préhistoire de son corps, lequel doit reconquérir une énergie vitale «échappée de Neandertal». Il va lui falloir en somme se réincarner après un long coma. Alice n’est d’abord plus qu’un «vase de céramique» posé sur un matelas d’eau. Considérablement allégée, elle ne parle plus, balbutie à peine. Même si elle aimerait que cela dure jusqu’à la mort, la «douloureuse guérison» fera son oeuvre. La vie, cette «grosse paysanne», va sarcler au plus profond d’elle-même.

Son corps extrême est un texte majeur, écrit par une romancière confirmée, par ailleurs kinésithérapeute de formation. C’est dire si le corps n’est pas pour elle un territoire inconnu. Régine Detambel, comme son héroïne en miettes, semble se découvrir, selon son propre aveu, délivrée de toute «la saleté affective» qui souille souvent la plupart des textes. Elle compose une sorte d’épopée clinique à travers la mise en chantier d’un organisme à recréer, en laissant de côté tout ce qui a trait aux sentiments et à la plate psychologie. Elle use, ici et là dans le texte, de métaphores parcimonieuses. Exemple : quand la vie la démange, «ses seins sont des fourmilières». Le style est dense, élégant, objectif. On sent l’experte dans la préhistoire du corps. Dans ce parcours du combattant d’une femme suppliciée, le lecteur rencontre inévitablement l’hôpital. «Il est, comme le monastère et la prison, constate Régine Detambel dans un entretien, le lieu par excellence de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la prise de conscience.» On comprend aisément que ce récit sans miséricorde apparente puisse toucher au coeur tout être humain normalement constitué, pour ainsi dire.

Marc Verhaverbeke, Main tenant, 24 août 2012.

Il y a d’abord cette formidable et féerique entrée dans le livre : un chantier nocturne sur une route, une pluie d’étoiles filantes, une biche et son faon dans la ville, un extraordinaire accident de voiture. C’est ainsi que nous rencontrons Alice. On ne le saura qu’au chapitre qui suit ce prologue. Alice dans « la béatitude de sa préhistoire ». Je n’ai pas saisi tout de suite ce qui se passait, lisant trop vite sans doute, happé par le prologue, distrait par le prologue, pas assez attentif à cette femme dont je n’ai d’abord vu, dans la lumière blanche qui pique les yeux, que la tête ensanglantée. Régine Detambel avance avec elle, en elle, soulevant « d’anciennes émotions qui n’étaient oubliées qu’en surface », et je suis moi-même obligé de ralentir, de revenir. De faire miens ces souvenirs qui me sont ainsi donnés, comme ce « projet auquel je dois travailler petit à petit sans relâche et sans jamais douter ». Revenir jusqu’à l’histoire des parents, de l’enfant qu’elle a été, de l’enfant qui est né d’elle. Saisir une grenouille dans les mots de son propre père, puis dans ceux du père de son propre enfant. « N’empêche, le coma, la vie comme fonction, c’était quand même plus reposant que la vie comme histoire ». Et puis, c’est « toujours le futile récit du fardeau de la vie », jusqu’à cette rencontre, dans l’établissement de rééducation, d’un homme qui va lui expliquer avec des mots très simples que « le vide ça n’existe pas ». Alors elle va tout à la fois retrouver la marche et le souvenir enfoui au plus profond, terrible et, contre toute attente (du lecteur que je suis), absolument vital : elle fera un pas, puis un autre, tombera, se relèvera. C’est un livre où chaque relecture me fait découvrir une nouvelle piste comme celle du conte surgissant ici et là, ou celle du feu qui, à plusieurs reprises, crépite, depuis cette pluie d’étoiles qui l’ouvre jusqu’à la flambée qui le clôt.

Viviane Ciampi, Fili d’Aquilone, février 2013 / n° 29.

Il ritmo della vita

On trouvera ici la version italienne d’une intervista avec Viviane Ciampi sur le thème du rythme.

On en lira ci-dessous la version française.

Vous vous êtes occupée des écrivains-marcheurs : Virginia Woolf, Bruce Chatwin, Jean Giono, Nietzsche, Rousseau et bien d’autres. La marche serait selon vous, l’une des meilleures façons d’appréhender le monde à vitesse humaine et faciliterait le travail de création ?

Il s’agit là, à mes yeux, de la marche en tant que rythme, et non en tant que « promenade », car tout le problème, pour l’artiste (ou non), consiste à savoir comment rythmer sa vie. Nos jours, nos phrases (littéraires ou musicales ou gestuelles) alternent tensions et détentes, efforts et repos, élans et retombées. Une telle souplesse caractérise la vie intérieure autant que la marche musculaire. Sans doute n’y a-t-il au fond ni vitesse ni lenteur, mais seulement un rythme, qui tente le plus harmonieusement possible d’organiser notre existence, laquelle fonctionne par impulsions successives.

Quant à la marche de Virginia Woolf ou de Nietzsche, elle est loin d’être une marche sportive. En vérité, leur pensée demande à être mimée plutôt qu’exprimée ; mimée, c’est-à-dire suggérée moins par la signification conventionnelle des mots que par le rythme singulier de la phrase. Leur façon de marcher est proprement synonyme d’« inspiration », de création. La façon dont un fragment de poésie agit sur leur esprit, tout en rythmant spontanément le mouvement de leurs jambes est singulière. Inversement, ils disent comme le rythme de cette marche, sa pulsation, influent directement sur la pensée de l’écriture et la forme de la phrase. Chez Woolf, par exemple, la pensée littéraire se révèle excitante, follement motrice, « suscitant un tel remous, une telle agitation intellectuelle » qu’il lui est souvent impossible de rester assise pour écrire : « Je me retrouvai donc en train de marcher d’un pas rapide sur l’herbe d’une pelouse. »

Êtes-vous ennemie de la vitesse ?

Certainement pas. C’est même tout le contraire. D’abord parce que la vitesse est la composante nécessaire de ce qu’on appelle le rythme, et qui suppose des variations, des élans, des coupures, des accélérations ; ensuite et surtout parce que la vitesse est à mes yeux ce qui est le plus proche du travail de la pensée, de l’écriture. Écrire m’autorise à penser quelques heures par jour à la vitesse de l’intuition, ce qui est extraordinairement grisant !

On sent une profonde harmonie dans votre travail, à commencer par vos titres : La splendeur, Son corps extrême, Sur l’aile, Noce de chêne, 50 histoires fraîches. La liste serait longue. Comment l’avez-vous obtenue ?

Je n’avais jamais regardé la litanie de mes titres comme un poème. Mais vous avez raison de souligner que la liste, l’inventaire sont de merveilleux outils poétiques. Quant à l’harmonie, peut-être commence-t-elle à s’installer au bout de quelques décennies, à force de travail, et parce qu’on sent de mieux en mieux la signification de ce qu’on fait en écrivant. Même si ce n’est pas tout à fait conscient… Oui je pense que cette harmonie est quelque chose d’inconscient.

Kafka disait que ne rien faire est un excellent travail poétique…

Bien sûr. Il faut laisser travailler l’écriture en soi, la laisser lever. Il faut également se connaître suffisamment pour savoir accueillir au bon moment l’idée fermentante, de laquelle tout va découler. Un fragment de phrase recopiée ou griffonnée agit comme une levure ou comme un fond de tonneau, elle fait tourner ce qui n’était que liquide. Ça prend.

Les gens sont de plus en plus pressés, voire oppressés. La lenteur, est-ce un art qui s’apprend et si oui, comment ?

J’aime la vitesse de la pensée, mais je pratique également le taïchi-chuan, qui est un art de la lenteur. Je trouve qu’il est très difficile d’être lent, qu’il est extrêmement coûteux en énergie de bouger lentement, n’en déplaise aux unaus. Mais je suis convaincue que lenteur et vitesse nous sont toutes deux également nécessaires. Le rythme de la vie se nourrit en permanence de ces deux tendances. Je préfère la vitesse, certes, mais je suis bien consciente que chaque période de repos prépare à chaque fois l’effort suivant. Après la propulsion, nous suspendons brièvement (ou non) notre activité pour mieux rebondir ensuite. Pendant ce minuscule repos, l’énergie se réserve, se ramasse, s’accumule avant de se dépenser à nouveau. L’athlète laisse à sa force le temps de se reconstituer. Toutes nos vies sont des existences d’athlètes, oscillant entre vitesse et lenteur.

Si vous aviez un de vos « billets courts » à offrir aux lecteurs de Fili d’Aquilone concernant la vitesse, ce serait lequel ?

Je vous parlerais de Virginia Woolf, encore, qui a entraîné sans cesse son cerveau à penser vite, à écrire sportivement. Elle s’est tuée à cinquante-neuf ans et pourtant elle avait passé son temps à préparer son hypothétique vieillesse : « J’ai commencé à lire Freud hier soir ; pour élargir le cercle ; pour donner à mon cerveau un champ plus vaste ; pour le rendre objectif, pour sortir de moi-même. Ainsi vaincrai-je le rétrécissement de l’âge. Toujours s’attaquer à de nouveaux problèmes. Briser le rythme, etc. »

Pour ma part, je me répète assez souvent ce mantra woolfien : « Toujours retourner brutalement l’oreiller. Toujours se ménager une sortie. Souvent il suffit d’un rien. »

Régine Detambel

Muriel Guillin, La Dépêche.fr, 24 avril 2013.

Bagnères-de-Bigorre. Lectures à voix hautes de Régine Detambel

La médiathèque a proposé une lecture à voix haute. Cet exercice était exécuté par trois lecteurs : Armelle Guillaume, de la médiathèque, Danielle Quérol-Bonhomme, la directrice, mais aussi une voix masculine, celle d’un abonné, Charles Aubert.

A l’honneur, des fragments de textes, tirés des nombreux livres écrits par Régine Detambel: «Son corps extrême», «Noces de chêne», «La patience sauvage», «La chambre d’écho», «Le syndrome de Diogène», «Opéra sérieux», «50 histoires fraîches», «Des petits riens au goût de citron».

Kinésithérapeute de formation, fascinée par la cruauté de l’enfance et les métamorphoses de l’adolescence, Régine Detambel a souvent donné sa voix à de jeunes narrateurs. De par sa formation initiale, les thèmes fondamentaux de ses ouvrages interrogent le corps et sa mémoire. Le lien entre littérature et arts plastiques, ainsi que sa fréquentation des ateliers de plasticiens, ont nourri son approche des propriétés artistiques du corps en général. Elle s’investit également dans le problème de la vieillesse, de la sexualité, encore taboue et décriée du «grand âge», de la reconstruction physique et mentale du corps après un accident, de la place du corps chez l’adolescent…

Mais il ne lui suffit pas d’écrire ! Elle anime également des conférences et des ateliers d’écriture.

Les Bagnérais pourront bientôt la rencontrer à l’occasion d’une conférence et d’ateliers d’écriture, le mois prochain.

… et toujours des blogs enthousiastes

Moi, Clara et les mots, Cathulu, L’Hippocampe associé, Obiwi, Les Lectures de Lili, Chroniques littéraires de la rentrée.com, La Cause littéraire, Les coups de coeur de Géraldine…

Her Extreme Body

Shaken to her very core by a car crash that may have been suicidal, Alice lies on a hospital bed, set adrift from the world and her own life but a very long way from wonderland. For a period of two years she experiences the merciless process of scarring, muscle building, physiotherapy and reconstruction, struggling night after night to regain possession of the language she has lost. It is a fellow patient who gives her the will to get back on her feet, under his watchful gaze that she will learn to walk again, and thanks to their conversations that she will be able to excavate the original catastrophe in order to cast it out once and for all. This prelude to a rebirth inside a different body – a rethought, renegotiated body – is a journey through the organic building site and closed world of hospitals. It is also a powerful initiation into the seductive power exerted by death and illness at certain stages of life, when a quite new relationship emerges with the truth, even a form of spirituality.