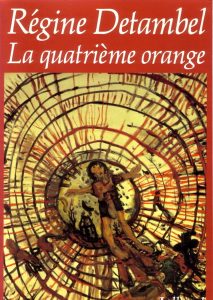

La Quatrième orange Julliard

« Tout le roman s’articule autour d’un drame annoncé dès le début du récit : la mort accidentelle de Saligia, une élève de quatrième.

Avec une férocité méticuleuse, Régine Detambel a épinglé tout vifs les secrets de l’adolescence, nous livrant au passage les clés du dortoir, de la cantine et même des cellules, où les religieuses cachent leur mystérieuse féminité… » – Gabrielle Rolin (L’Express)

Présentation de l’éditeur

Une classe de quatrième, la quatrième « orange », du dortoir à la cour de récréation. L’école de la nuit et du jour. Acteur et témoin, le choeur monolithique, monocorde, des jeunes pensionnaires qui oeuvrent avec soin à la destruction du bouc émissaire qu’elles se sont choisi.

Saligia, une élève bien différente des autres, sorte de poupée malade et favorite des religieuses pour des raisons qui lui échappent, engagée avec la responsable de l’établissement dans une relation amoureuse qu’elle ne peut concevoir, est le souffre-douleur nécessaire à l’harmonie de la classe.

La Quatrième orange, c’est l’adolescence enfermée dans un pensionnat, et d’autant plus sciemment, redoutablement cruelle. Trente et une élèves, un dortoir, une soeur vêtue de noir, un professeur de gymnastique et une corde lisse travaillent à l’accomplissement du drame.

Après Le long séjour, où Régine Detambel relatait sans complaisance une journée dans une maison de retraite, La Quatrième orange vient en écho, une vie plus tôt.

Extrait

« Avant

et

pendant

les

années

mil

neuf

cent

soixante‐dix,

nous

étions

pensionnaires

dans

une

ville

du

nord

de

la

France.

Nous

quittions,

le

dimanche

soir,

la

maison

de

nos

parents. Nous

les

retrouvions,

le

samedi

suivant,

avec

la

hâte

d’aller

de

nouveau

nous

abriter

dans

notre

chambre

(parfois

belle),

en

tous

cas

notre

vraie,

notre

chambre

originelle.

Alors

les

stalles

alignés

du

dortoir

étaient

reléguées

de

l’autre

côté

de

nos

mémoires.

Le samedi, à onze heures trente, la Quatrième orange, classe des pensionnaires, était tout entière assise sur le trottoir. Onze heures passées, samedi, nos cartables contenaient de grands cahiers sales, à carreaux. Nos valises étaient pleines de linge, sale également, que nous n’avions pas su replier. Nous aurions pris soin d’un pantalon neuf, défroissé les manches de la blouse si elle avait senti bon. Mais ce linge de sept jours, une fois souillé, désormais malodorant, comme si l’entassement ajoutait encore au poison de la sueur et des excrétions honnêtes, ne s’était pas laissé ranger sans impatience. C’est notre pli, notre forme, notre allure, qui lui donnaient, au linge, des épis, et qui le rendaient, ce linge, de plus en plus rebelle. C’est pourquoi les valises semblaient toujours plus remplies au retour. Pourquoi nous avions l’air d’être assises sur une garde-robe en bouchon, le samedi, après onze heures, quand toute la Quatrième orange attendait sur le bord du trottoir. »